Physikerin des Monats

Sie sind Physikerin und möchten gerne sich und Ihre Forschung vorstellen? Scheuen Sie nicht, uns unter chancengleichheit@oepg.at zu schreiben!

Februar 2026

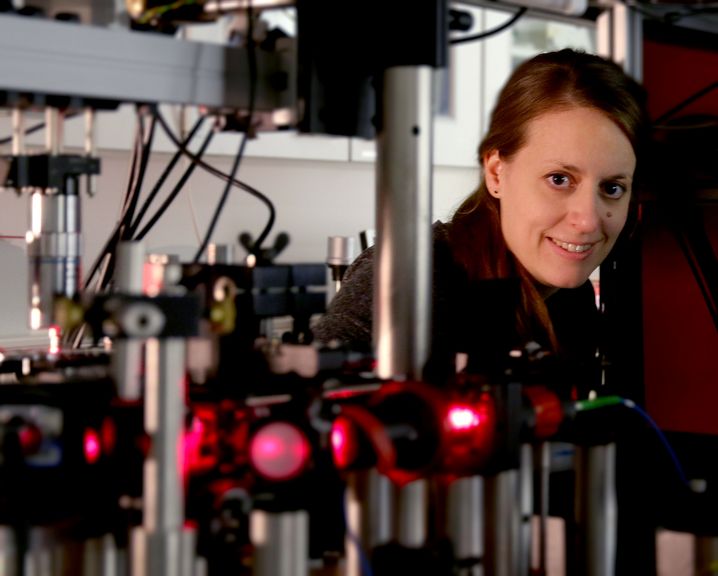

Sarah Skoff, Gruppenleiterin der Gruppe Festkörperquantenoptik und Nanophotonik an der TU Wien

Über mich und meine Arbeit

Ich bin Leiterin der Gruppe Festkörperquantenoptik und Nanophotonik und beschäftige mich mit Quantenemittern, die in Festkörpern z. B. zweidimensionale Materialien integriert werden können und grosses Potenzial haben für neue Quantentechnologien verwendet zu werden. Weiters kommen in unserer Forschungsgruppe auch nanophotonische Bauteile für hochpräzise Sensorik in Verwendung.

Ich verbrachte fast 8 Jahre meiner wissenschaftlichen Laufbahn in England, wo ich 2011 meinen PhD in Physik am Center for Cold Matter am imperial College London abschloss. Nach einer zusätzlichen PostDoc Zeit im Forschungsfeld „Kalte Moleküle“ wechselte ich dann an die Technische Universität Wien und begann an Quantenemittern in Festkörpern zu forschen. Seit 2018 bin ich nun Juniorgruppenleiterin für „Festkörperquantenoptik und Nanophotonik“ und seit 2022 Elise Richter Fellow des FWF, was mir das Antreten einer Exzellenzlaufbahnstelle ermöglichte.

Was kann man für mehr Chancengleichheit in der Physik tun?

Um Chancengleichheit zu gewährleisten, sollte die Sichtbarkeit von Frauen in der Wissenschaft aus Vergangenheit und Gegenwart gleichermaßen im Lehrmaterial abgebildet sein, wie die männlichen Kollegen.

Weiters ist die Vereinbarung von Familie und Beruf in der Forschung weiterhin ein Thema, welches Frauen allein aus biologischen Gründen mehr betrifft, da die Zeit der Familiengründung sehr oft in die Zeit fällt, wo man sich gerade im Forschungsumfeld etablieren muss. Um Frauen und auch insgesamt Jungeltern hier nicht zu benachteiligen, braucht es Forschungsförderung, die speziell Jungeltern (egal welchen Geschlechts) unterstützt, so dass maximale Flexibilität im Beruf gewährleistet ist.

Wenn Sie mehr über Sarah Skoff und ihre Arbeit erfahren möchten, finden Sie hier den Link zur ihrer Team-Website sowie hier den Link zur ihrem ORCID-Profil.