Archiv - Physikerinnen des Monats 2025

Jänner 2025

Ingrid Krumphals, Professorin für Fachdidaktik Physik an der PH Steiermark

Über mich und meine Arbeit

Bereits seit früher Kindheit interessierte mich stets die Frage – Warum? Durch meine Neugier und mein häufiges Nachfragen war auch mein Umfeld oft damit konfrontiert und nicht selten in Erklärungsnot. Dieses Ziel, die Natur zu verstehen und es dann anderen erklären zu können, brachte mich schlussendlich auch zum Physiklehramtsstudium. Nach einigen Jahren der Unterrichtstätigkeit und des Doktoratsstudiums schlug ich den Weg in die Wissenschaft ein und bin nun Professorin für Fachdidaktik Physik.

Ich beschäftige mich also konkret damit, wie Physik am besten gelernt und gelehrt werden kann, insbesondere wie Inhalte der Physik verständlich, spannend und lernwirksam vermittelt werden können. Durch meine Forschung möchte ich dazu beitragen, die Bildungslandschaft positiv weiterzuentwickeln, damit junge Menschen besser auf die Herausforderungen der Zukunft vorbereitet sind.

Für mich steht besonders die Förderung von Future Literacy – der Fähigkeit, sich aktiv auf zukünftige Entwicklungen vorzubereiten – und Scientific Literacy – der Fertigkeit, wissenschaftlich zu denken und fundierte Entscheidungen zu treffen – im Mittelpunkt. Diese beiden Fähigkeiten sind unverzichtbar, um in einer sich rasant wandelnden Welt sicher und eigenständig zu handeln. Ich bin überzeugt, dass Bildung der Schlüssel ist, um eine nachhaltige, gerechte und gute bzw. bessere Zukunft für alle zu ermöglichen.

Was kann man für mehr Chancengleichheit in der Physik tun?

Chancengleichheit ist meiner Meinung nach erreicht, wenn wir aufgehört haben, in Unterschieden zu denken, und Gleichheit endlich als selbstverständlich leben. Statt uns auf die Unterschiede von Menschen in ihren Diversitätsdimensionen (wie z.B. Geschlecht, Herkunft, Ethnie) zu konzentrieren, sollten wir uns darauf fokussieren, was uns als Menschen verbindet. Eine inklusive Kultur beginnt dort, wo wir Vielfalt als Stärke sehen, nicht als Herausforderung.

Ein Satz, der mich besonders inspiriert, stammt von Ursula von der Leyen:

„Wenn wir alle Talente einbeziehen, können wir das Unmögliche möglich machen.“

Um Chancengleichheit im Bereich der Physik zu fördern, braucht es nicht nur Role Models, also sichtbare Vorbilder, die zeigen, dass Physik für alle da ist. Es braucht die gesamte Gesellschaft: Z.B. Radio- oder Fernsehmoderator:innen, die positiv über Physik (und MINT-Fächer) sprechen und das Interesse wecken, anstatt Physik als schwierig zu titulieren; Eltern, die ihre Kinder dazu ermutigen, ihrer natürlichen Neugier auf die Welt zu folgen und Physik als etwas Spannendes und vor allem Hilfreiches zu entdecken; und einfach alle Menschen, die Physik nicht als etwas Abstraktes oder Schweres sehen, sondern ihr zumindest mit einer offenen, neutralen Haltung begegnen. Diese kollektive Unterstützung schafft eine Atmosphäre, in der junge Menschen ermutigt werden, ihren eigenen Weg zu gehen – unabhängig von Stereotypen oder Vorurteilen.

Ich habe selbst erlebt, wie wichtig es ist, Chancengleichheit nicht nur zu fordern, sondern aktiv zu leben – und zwar von klein auf. Es beginnt in der Erziehung, im Unterricht und in alltäglichen Begegnungen, in denen wir Kinder und Jugendliche dazu ermutigen, über den „sozialisierten Tellerrand“ hinauszuschauen. Wir sollten alle ermutigen, Chancen nicht nur zu sehen, sondern sie auch zu nutzen und zu leben.

Besonders in meiner Position als Frau in einer Führungsrolle habe ich gelernt, dass wahre Stärke darin liegt, andere zu fördern und Raum für neue Perspektiven zu schaffen. Chancengleichheit bedeutet, allen Menschen nicht nur den Zugang zu ermöglichen, sondern auch den Mut zu geben, ihren eigenen Weg zu gehen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, bewusst andere Diversitätsdimensionen mitzudenken: Herkunft, Geschlecht, soziale Hintergründe oder individuelle Lebensumstände. Wir alle haben die Verantwortung, diese Vielfalt als Bereicherung zu begreifen.

„Diversity drives innovation – without it, we lose out on the perspectives that can change the world.“ – Megan Smith

Ingrid Krumphals ist Professorin für Physikdidaktik und Leiterin des Zentrums für fachdidaktische Forschung in der naturwissenschaftlich-technischen Bildung an der Pädagogischen Hochschule Steiermark. Wenn Sie mehr über sie und ihre Arbeit erfahren möchten, hier der Link zu ihrer Website sowie hier der Link zum NATech-Zentrum.

Februar 2025

Iva Březinová, Assistenzprofessorin für Theoretische Physik an der TU Wien

Über mich und meine Arbeit

Von einem frühen wissenschaftlichen Alter an war ich von der Quantenmechanik fasziniert und davon, wie Quanteneffekte in alltäglichen Dingen um uns herum eine Rolle spielen, von den Eigenschaften von Materialien bis hin zur modernen Technologie. Noch faszinierender ist für mich die Tatsache, dass wir die mathematischen Werkzeuge haben, um all diese Effekte zu beschreiben, nämlich die Schrödinger-Gleichung. Die Schrödinger-Gleichung lässt sich für praktisch beliebig komplexe Systeme formulieren, aber wir können sie nur für Systeme mit sehr wenigen Teilchen lösen, selbst mit den größten Supercomputern von heute. Unser umfassendes Verständnis der mikroskopischen Welt basiert daher fast ausschließlich auf Näherungsmethoden zur Lösung der Schrödinger-Gleichung. In der Vergangenheit lag der Schwerpunkt auf Systemen im Gleichgewicht, aber in jüngster Zeit, als die experimentellen Werkzeuge verfügbar wurden, hat sich die Forschung auf Systeme konzentriert, die stark von externen Feldern beeinflusst werden. Auf diese Weise verfügen wir über einen Drehknopf, der es uns ermöglicht, Quantensysteme mit einer noch nie dagewesenen Kontrolle zu erforschen und neue Eigenschaften hervorzurufen, die möglicherweise in zukünftigen quantenmechanischen Anwendungen genutzt werden können. Dies ist der Ausgangspunkt für meine Forschung. Meine Gruppe und ich konzentrieren uns auf die Suche nach Methoden zur näherungsweisen Lösung der Schrödinger-Gleichung für Nicht-Gleichgewichtssysteme und angetriebene Systeme in Fällen, in denen Korrelationen zwischen den Teilchen wichtig sind. Bei der Anwendung unserer Methoden sind unsere Interessen sehr breit gefächert, aber wir streben immer danach, Systeme zu untersuchen, die experimentell relevant sind. Diese Systeme reichen von Mehrelektronenatome bis zu zweidimensionalen Materialien.

Was kann man für mehr Chancengleichheit in der Physik tun?

Wenn wir die Zahl der Frauen, die Physik studieren, erhöhen wollen, müssen wir früh anfangen, und Physikerinnen als Vorbilder scheinen ein wichtiges Instrument zu sein. Statistiken an meiner Universität zeigen, dass eine überwältigende Zahl unserer Studentinnen bei der Entscheidung für ein Studium von einem Netzwerk von Familienmitgliedern oder Freunden mit MINT-Hintergrund profitiert hat. Diese Daten legen nahe, dass wir junge Frauen verlieren, die keinen Zugang zu solchen Netzwerken haben. Schulen und Öffentlichkeitsarbeit an Universitäten könnten dazu beitragen, dieses Ungleichgewicht auszugleichen, indem sie zeigen, dass der Beruf des Physikers auch für Frauen eine großartige Karriere ist. Apropos Karriere: Ich sehe noch ein weiteres Handlungsfeld. Nach meiner persönlichen Erfahrung ist es für Frauen viel schwieriger, Karriere und Familie mit kleinen Kindern zu vereinbaren, vor allem weil die frühe Kinderbetreuung fast ausschließlich von Frauen übernommen wird. Diese Karriereunterbrechungen überschneiden sich dann mit kritischen Phasen der wissenschaftlichen Laufbahn, was es schwierig macht, mit Kollegen ohne Kinderbetreuungspflichten zu konkurrieren. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, bei der Bewertung der Leistung von Wissenschaftlern das für die Kinderbetreuung und andere Karriereunterbrechungen korrigierte akademische Alter zu berücksichtigen. Meiner Meinung nach sollte die Betreuung von Kleinkindern zunehmend als etwas angesehen werden, das von beiden Partnern gleichermaßen getragen wird, sowohl in der Wissenschaft als auch in der Industrie. Auf diese Weise würden Karriereunterbrechungen aufgrund von Kinderbetreuung nicht fast ausschließlich Frauen betreffen. Davon sind wir leider noch weit entfernt. Im akademischen Bereich kommt erschwerend hinzu, dass eine wissenschaftliche Karriere ein hohes Maß an Mobilität und die Bereitschaft zu jahrelangen Kurzzeitverträgen erfordert. Es würde jungen Wissenschaftlern im Allgemeinen, aber insbesondere Frauen, die eine Familie gründen wollen, helfen, wenn es möglich wäre, eine Stelle zu bekommen, die es ihnen ermöglicht, ihre Karriere früher zu planen.

Iva Březinová ist Assistenzprofessorin für Theroretische Physik an der TU Wien und Mitglied des Erwin Schrödinger Center for Quantum Science & Technology (ESQ) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Wenn Sie mehr über sie und ihre Arbeit erfahren möchten, hier der Link zur Website ihrer Arbeitsgruppe sowie hier der Link zur ihrer Website der ÖAW.

März 2025

Ille C. Gebeshuber, Assoz. Professorin für Experimentalphysik an der TU Wien

Über mich und meine Arbeit

Mein Name ist Ille C. Gebeshuber. Ich bin Associate Professorin für Experimentalphysik am Institut für Angewandte Physik der Technischen Universität Wien. Mein akademischer Werdegang begann mit einem Studium der Technischen Physik an der TU Wien, gefolgt von einem Doktorat in Technischen Wissenschaften. In meiner Diplom- und Doktorarbeit widmete ich mich intensiv der Hörtheorie und untersuchte, wie unser Ohr winzige Signale wahrnimmt.

Derzeit befasse ich mich mit der Bionik, einem interdisziplinären Forschungsfeld, das sich von biologischen Strukturen, Materialien und Prozessen inspirieren lässt, um nachhaltige technische Innovationen zu entwickeln. Besonders liegt mir die Erforschung biobasierter und biologisch abbaubarer Materialien, die zur Schaffung funktionaler Strukturen eingesetzt werden können, am Herzen. Inspiriert von der Natur, die mit lokalen Ressourcen und wasserbasierter Chemie effiziente und nachhaltige Lösungen erzielt, strebe ich an, Erkenntnisse aus der Bionik anzuwenden. Meine Arbeit ist von einer interdisziplinären Perspektive geprägt; meine Studierenden kommen aus den Bereichen Physik, Materialwissenschaften, Chemie, Architektur, Wirtschaft und Kunst. Zudem kooperiere ich mit der Universität für angewandte Kunst, um kunstbasierte Forschung an Lehramtsstudierende im Fachbereich Technologie und Design zu vermitteln.

Was kann man für mehr Chancengleichheit in der Physik tun?

Um Chancengleichheit in der Physik zu erreichen, ist es von großer Bedeutung, Kindern frühzeitig inspirierende Vorbilder zu präsentieren, die ihnen die Faszination und die spannenden Möglichkeiten der Physik näherbringen. Physik ermöglicht es uns, lebenslang neugierig zu sein, Fragen zu stellen und aktiv zur Verbesserung unserer Zukunft beizutragen. Wenn Mädchen und Jungen von Anfang an gleich behandelt und gefördert werden, entstehen keine starren Rollenzuweisungen in "Männer"- oder "Frauenberufe". Eine erhöhte Diversität in der Physik eröffnet vielfältige Perspektiven und bereichert das Spektrum der Fragestellungen, die es zu untersuchen gilt.

Ich engagiere mich aktiv für Chancengleichheit und bin unter anderem als Vertreterin im Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen sowie in verschiedenen Outreach-Programmen der TU Wien tätig. Dazu zählen der Töchtertag, die Initiative „Frauen in die Technik“ und weitere Programme, die darauf abzielen, junge Menschen unabhängig von Geschlecht oder Herkunft für die Physik zu begeistern.

Meine frühesten Erfahrungen mit Ungleichbehandlung machte ich erst später. Als Kind konnte ich mein naturwissenschaftliches Interesse ungehindert verfolgen. Während meines Studiums stellte mir jedoch ein Professor während einer Prüfung die Frage: "Warum studieren Sie eigentlich Physik und stehen nicht daheim am Herd?" Ich antwortete schlicht: "Ich liebe Physik. Für mich ist es das aufregendste und grundlegendste Fachgebiet." Damit war die Debatte erledigt.

Im Laufe meiner Karriere habe ich sowohl Benachteiligungen als auch gezielte Förderungen erfahren. Insgesamt empfinde ich die Bilanz als ausgewogen. Die Zeiten haben sich deutlich gewandelt, und wir sind heute in der Lage, aktiv zur Förderung von Chancengleichheit beizutragen. Physik steht allen offen – und es ist eine lohnenswerte Entdeckungsreise durch diese faszinierende Welt.

Ille C. Gebeshuber ist Associate Professorin für Experimentalphysik an der Technischen Universität Wien und Expertin für Bionik, Nanotechnologie und Tribologie. Sie verbindet interdisziplinäre Forschung mit Wissenschaftskommunikation und Outreach-Arbeit. Wenn Sie mehr über sie und ihre Arbeit erfahren möchten, hier der Link zu ihrer Website.

April 2025

Carolin Hahn, selbständige Unternehmensberaterin, Linz

Über mich und meine Arbeit

Ich habe mich vor fast sieben Jahren als Unternehmensberaterin selbständig gemacht und unterstütze Firmen, gelegentlich aber auch Forschungseinrichtungen und Universitäten im Technologiemarketing, in der Wissenschaftskommunikation und bei strategischen Fragestellungen.

Dabei bin ich oft die Dolmetscherin zwischen Techniker:innen auf der einen Seite und „normalen“ Menschen auf der anderen. Zugute kommt mir da mein Erfahrungsmix aus Physikstudium und Doktorarbeit in der Quantenoptik, die Zeit im Wissenschaftsmanagement an einem großen Beschleunigerlabor und ein MBA in strategischem Management, den ich berufsbegleitend noch draufgesattelt habe. Damit habe ich einen Sweet Spot gefunden und kann mein Geld verdienen mit Dingen, die mir schon immer Spaß gemacht haben und die sich meistens gar nicht anfühlen wie Arbeit. Was ich sehr genieße, ist die enorme Abwechslung in meinem Alltag. Die Themen reichen von Röntgenbildern ägyptischer Mumien über Quantenkryptographie im Weltraum bis hin zu „Hey, wir haben da einen sehr physikalischen Foliensatz über ein Fusionskraftwerk, kannst Du den so aufbereiten, dass wir damit zur Bundesforschungsministerin gehen können?“

Nebenberuflich bin ich Mami von zwei wunderbaren kleinen Menschen, mit denen ich die Welt gerade noch einmal ganz neu entdecken darf. Auch da helfen mir die Selbständigkeit und die damit verbundene Freiheit sehr.

Was kann man für mehr Chancengleichheit in der Physik tun?

Ich glaube, Sichtbarkeit und Role Models sind enorm wichtig – und zwar schon von klein auf, damit sich bei Kindern gar nicht erst die Idee verfestigt, dass MINT-Themen nichts für Frauen sind.

Für mindestens genauso wichtig halte ich eine gut ausgebaute Kinderbetreuung, denn damit steht und fällt, ob Frau zum Arbeiten kommt oder nicht. Dazu gehört für mich auch eine Partnerschaft auf Augenhöhe und die ist in unserer Gesellschaft leider oft nicht gegeben… Ich habe einen super Mann, mit dem ich mir die Familienarbeit gut aufteilen kann. Er hat zum Beispiel wirklich die Hälfte der Elternzeit übernommen, um mir den Rücken freizuhalten. In Österreich geht allerdings nur ein Prozent der Väter sechs Monate oder länger in Karenz und die Zahlen sind sogar rückläufig (siehe z.B. https://www.derstandard.at/story/3000000240848/immer-weniger-maenner-gehen-in-karenz-woran-liegt-das). Dass das nicht unbedingt die Chancengleichheit erhöht, egal in welchem Arbeitsbereich, liegt leider auf der Hand. Gründe dafür gibt es viele, aber ich muss dann immer an den schönen und weisen Spruch denken: „Wer etwas will, findet Wege. Wer nicht will, findet Gründe.“

Wenn Sie mehr über Carolin Hahn und ihre Arbeit erfahren möchten, finden Sie folgend den Link zu ihrer Webseite: www.carolinhahn.com

Mai 2025

Doris Stoppacher, Astrophysikerin an der Universität Sevilla

Über mich und meine Arbeit

Ich bin Astrophysikerin, 1986 in der Steiermark geboren, habe mein Magisterstudium in Graz absolviert und anschließend in Madrid promoviert. Danach war ich als Postdoc-Forscherin in Kalifornien tätig und ging später mit einem Forschungsstipendium für zwei Jahre nach Chile. Seit 2024 bin ich zurück in Spanien und arbeite an der Universität Sevilla.

Mein Hauptforschungsgebiet ist die Entstehung und Entwicklung von Galaxien. Ich beschäftige mich mit numerischen Simulationen und Computermodellen, um zu erforschen, wie leuchtschwache, diffuse Galaxien entstehen. Unser Projekt haben wir als Hommage an die drei afroamerikanischen Mathematikerinnen "Hidden Figures in the Sky" genannt.

Was kann man für mehr Chancengleichheit in der Physik tun?

Ich finde, dass kleine und konsequente Schritte in Richtung Gleichberechtigung nötig sind. Das beginnt zum Beispiel mit einer gendersensiblen und -gerechten Sprache – also damit, nicht das generische Maskulinum zu verwenden, um alle Geschlechter anzusprechen. Dasselbe gilt für eine geschlechterinklusive Sprache, die anerkennt, dass wir in einer nicht-binären Gesellschaft leben. Wenn ich immer nur von „Wissenschaftlern“, „Physikern“ oder „Professoren“ spreche, bleibt das männliche Bild haften und verringert so die Sichtbarkeit anderer Geschlechter.

Auch wenn es anfangs vielleicht umständlich erscheint, immer „Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen“ zu sagen, hat dies langfristig einen positiven Einfluss, weil sich Mädchen und Frauen dadurch besser mit diesen Berufen identifizieren können. Sprache prägt unser Denken, unsere Vorstellungskraft und unseren Bezug zur eigenen Person. Das habe ich auch selbst bemerkt, als ich Spanisch gelernt habe. Um mich auf mich selbst zu beziehen, konnte ich nicht mehr das generische Maskulinum verwenden, weil es in dieser Sprache nicht üblich ist.

Ich halte regelmäßig Vorträge an Schulen, in denen das Thema Stereotypen in der Wissenschaft ein fester Bestandteil ist. Ich möchte Kindern und Jugendlichen zeigen, wie tief die Klischees des verrückten, nerdigen Wissenschaftlers und der sich seltsam kleidenden, unattraktiven Wissenschaftlerin in uns verankert sind – und dass wir sie oft sogar unbewusst als lustig empfinden.

Ich bin außerdem der Meinung, dass sich insbesondere Männer aktiv für Gleichberechtigung und Gleichbehandlung einsetzen sollten. Sie sollten klar Stellung beziehen und sich als Verbündete auf diesem Weg verstehen. Gleichbehandlung bedeutet auch nicht, alle Menschen exakt gleich zu behandeln, sondern sie individuell dort abzuholen, wo sie sich gerade befinden – sei es in Bezug auf ihre Herkunft, ihre Lebenserfahrungen oder ihre aktuellen Lebensumstände. Menschen mit Betreuungspflichten haben beispielsweise andere Anforderungen an ihren Arbeitsplatz als Personen ohne – Stichworte: akademische Veranstaltungen am Abend, Kinderbetreuung auf Konferenzen usw. Vor allem Führungskräfte können dazu beitragen, ein gerechteres Arbeitsumfeld zu schaffen, indem sie auf diese Bedürfnisse besser eingehen.

Zu meinen negativen Erfahrungen gehört, dass ich festgestellt habe, dass meine Meinung oft weniger zählt. Männliche Kollegen wurden eher gefördert, während ich häufig übersehen oder automatisch mit Schreibarbeit betraut wurde. Workshops und Konferenzen, die sich mit dem Thema Gleichberechtigung befassen, wurden teilweise ins Lächerliche gezogen oder sogar boykottiert.

Eine bestimmte Lebensentscheidung bereue ich im Nachhinein sehr. Ich hatte schon immer ein starkes Interesse an Naturwissenschaften und hätte gerne eine höhere technische Schule besucht, in der es zu meiner Zeit vielleicht nur zwei oder drei Mädchen pro Jahrgang gab. Ich habe mir oft die Unterlagen meiner Freundin angesehen, die eine solche Schule besuchte, und sie dafür sehr bewundert. Leider habe ich es mir als Jugendliche nicht zugetraut, diesen Weg einzuschlagen. Zudem hatte ich Angst, Diskriminierung und Übergriffen ausgesetzt zu sein. Am Ende habe ich es doch geschafft, meinen Traum zu verwirklichen und Wissenschaftlerin zu werden – allerdings mit erheblichen Umwegen.

Zu meinen positiven Erfahrungen zählen vor allem die Gleichstellungsinitiativen, die ich im Ausland kennengelernt habe. Ich finde, Österreich hat in diesem Bereich noch viel Aufholbedarf. Spanische und südamerikanische Universitäten sowie Forschungszentren sind uns in der Bereitschaft, über dieses Thema zu sprechen, weit voraus. In Österreich begegne ich oft negativen Reaktionen, wenn ich Gleichberechtigung oder Geschlechterrollen thematisiere, während es in Spanien sogar eine eigene Initiative namens „Frauen und Astronomie“ gibt. Diese bietet (Peer-)Mentoring- und Netzwerkprogramme an, die mir persönlich sehr geholfen haben.

Wenn Sie mehr über Doris Stoppacher und ihre Arbeit erfahren möchten, finden Sie folgend den Link zu ihrer Webseite: https://dstoppacher.github.io/

Juni 2025

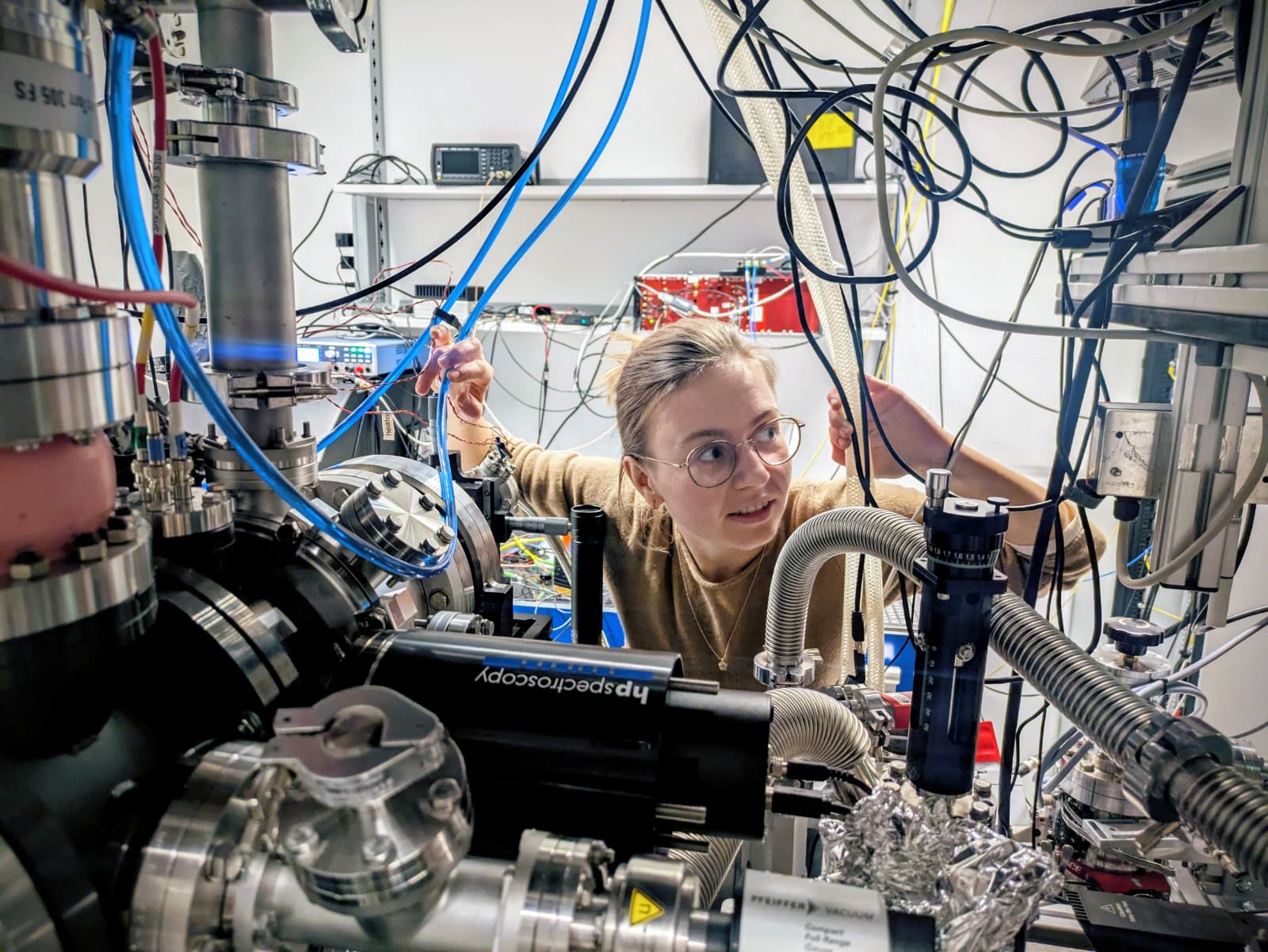

Christine Maier, Quanteningenieurin bei Alpine Quantum Technologies (AQT)

Über mich und meine Arbeit

Schon als Kind haben mich die Naturwissenschaften in ihren Bann gezogen, die Weite des Universums, die Entstehung der Berge, Tiere und Pflanzen; Am allermeisten hat mich jedoch die Idee fasziniert, dass es etwas geben soll das so winzig klein ist, dass ich es im Alltag nicht sehen kann, aber gleichzeitig alles daraus besteht - Atome! An der Universität Innsbruck habe ich dann mehr über Atome, Quarks, Elektronen und Quanten lernen können. Schon bald war klar, dass die Quantenphysik mein Fachgebiet werden sollte und so habe ich schließlich mein Doktoratsstudium in der Forschungsgruppe von Prof. Rainer Blatt und Dr. Christian Roos am IQOQI Innsbruck absolviert. Meine Dissertationsarbeit fokussierte sich auf den Aufbau, die Durchführung und Analyse von Experimenten an einem Quantensimulator mit bis zu 20 Kalziumionen in einer linearen Paulfalle, sowie auf Methoden zur Zustands-Charakterisierung großer Quantensysteme.

Seit 2020 arbeite ich als Quanteningenieurin bei der AQT (Firma Alpine Quantum Technologies) in Innsbruck und baue, betreue und optimiere - wie könnte es anders sein – Quantencomputer.

Was kann man für mehr Chancengleichheit in der Physik tun?

Ich denke der erste Schritt muss schon in frühester Kindheit gemacht werden: nämlich die geschlechterunabhängige, angeborene Neugier an Natur und Technik zu fördern. Darunter stelle ich mir beispielsweise Bereitstellung bzw. motivierende Heranführung an technisches Spielzeug vor, Vorlesen von naturbezogenen, wissenschaftlichen Kinderbüchern und kleine Hausexperimente. Damit würde man zumindest schon mal allen Kindern gleichermaßen die Möglichkeit geben die Beschäftigung mit Naturwissenschaften als etwas ganz Natürliches, Alltägliches zu sehen und potentielles Interesse daran zu festigen.

Als nächstes muss sichergestellt werden, dass junge Frauen ihre wissenschaftliche Neugier nicht aufgrund von Stigmatisierung und „Angst aus der Reihe zu tanzen“ unterdrücken. Ein wichtiges Hilfsmittel dafür ist bestimmt die bessere Sichtbarmachung von Rollenvorbildern wie Physik-Lehrerinnen und aktive Physikerinnen in Industrie und Forschung.

Schlussendlich muss die Chancengleichheit im Arbeitsalltag sichergestellt werden, sowohl in der Akademie als auch in der Industrie. Dabei muss an die ArbeitgeberInnen und die Politik appelliert werden, einerseits bzgl. einer tatsächlich gerechten Stellenvergabe und andererseits bzgl. besserer Möglichkeiten Familienplanung und Karriere zu vereinen.

Wenn Sie mehr über Christine Maier und ihre Arbeit erfahren möchten, finden Sie hier der Link zu einem Artikel über ihre Dissertation, hier einen Artikel über den ihr verliehenen Dissertationspreis sowie folgend der Link zur Webseite des AQT: https://www.aqt.eu/

Juli 2025

Adriana Settino, Physikerin am Institut für Weltraumforschung der ÖAW

Über mich und meine Arbeit

Ich bin Weltraumphysikerin und beschäftige mich mit der Frage, wie sich Plasma - das ionisierte Gas, das einen Großteil des Universums ausfüllt - verhält und wie es sich auf unseren Planeten auswirkt. Ich habe an der Universität Kalabrien studiert, wo ich meinen Master-Abschluss in Physik und meinen Doktortitel in Plasmaphysik gemacht habe. Meine Forschungen haben mich durch mehrere Länder geführt: von Schweden über Spanien bis nach Österreich, wo ich derzeit als Postdoc am Institut für Weltraumforschung in Graz arbeite. Diese internationalen Erfahrungen haben es mir ermöglicht, mit verschiedenen Forschungsteams zusammenzuarbeiten und an einer Reihe von Weltraumphysik-Projekten in führenden Einrichtungen mitzuwirken.

Eines der zentralen Themen meiner Forschung ist die Untersuchung von Plasmainstabilitäten und deren Einfluss auf die großräumige Dynamik des erdnahen Weltraums. Ein Beispiel ist die Kelvin-Helmholtz-Instabilität, ein Prozess, der wirbelartige Strukturen erzeugt, wenn zwei Plasmaströme mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten aneinander vorbeigleiten. Diese Strukturen sind entscheidend dafür, wie Energie und Partikel durch Schlüsselregionen im Weltraum transportiert werden. Anhand von In-situ-Messungen mehrerer NASA- und ESA-Raumsonden, die die Erde umkreisen, analysiere ich diese Strukturen und vergleiche sie mit numerischen Simulationsmodellen.

Was kann man für mehr Chancengleichheit in der Physik tun?

Wenn wir wirklich Chancengleichheit erreichen wollen, müssen wir früh damit anfangen - lange vor dem Studium oder der Bewerbung um einen Arbeitsplatz. Unsere Gesellschaft ist immer noch stark von Stereotypen und starren Vorstellungen über Geschlechterrollen geprägt, die oft durch so einfache Dinge wie die Frage, mit welchem Spielzeug Kinder spielen „sollen“ oder welche Berufe sie sich vorstellen sollen, verstärkt werden. Um diese Muster zu durchbrechen, bedarf es einer starken Partnerschaft zwischen Schulen und Familien, die gemeinsam daran arbeiten, die überholte Vorstellung, dass bestimmte Wege nur für Jungen oder Mädchen geeignet sind, in Frage zu stellen. Die Wissenschaft sollte schon früh eingeführt werden, nicht nur als Fach, sondern als eine Möglichkeit, Neugierde zu wecken und Vertrauen aufzubauen. Gleichzeitig ist es für Schülerinnen und Schüler - insbesondere für Mädchen - wichtig, Beispiele aus dem wirklichen Leben zu sehen, in denen Frauen in wissenschaftlichen Berufen erfolgreich sind. Vorbilder sind wichtig: Sie zeigen, dass diese Wege nicht nur möglich, sondern auch lohnend sind.

Eine Karriere in der Forschung bedeutet oft häufige Reisen und Umzüge über Länder - oder sogar Kontinente hinweg. Diese Mobilität kann zwar aufregend sein, stellt aber auch eine enorme Herausforderung dar, wenn es darum geht, Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen. Und in einer Gesellschaft, in der die Betreuungsaufgaben immer noch überwiegend von Frauen übernommen werden, sind es oft die Forscherinnen, die mit den größten Hindernissen zu kämpfen haben. Infolgedessen werden viele davon abgehalten, diesen Weg überhaupt einzuschlagen, oder sehen sich schließlich gezwungen, sich zwischen der Gründung einer Familie und dem beruflichen Aufstieg zu entscheiden. Um einen dauerhaften Wandel herbeizuführen, müssen wir auf tiefgreifende Reformen drängen - angefangen bei der Sensibilisierung von Pädagog*innen, Institutionen und politischen Entscheidungsträgern bis hin zu einer Ausweitung auf die gesamte Gesellschaft. Wir brauchen systemische Reformen, die das Gleichgewicht zwischen Mobilität, beruflichem Fortkommen und Betreuung neu überdenken. Von institutionellen Maßnahmen zur Förderung flexibler Arbeitsbedingungen bis hin zu kulturellen Veränderungen in der Wertschätzung von Pflegearbeit - ein dauerhafter Wandel beginnt damit, dass wir diese strukturellen Hindernisse anerkennen und gemeinsam daran arbeiten, sie zu beseitigen.

Wenn Sie mehr über Adriana Settino und ihre Arbeit erfahren möchten, finden Sie hier den Link zu ihrer persönlichen Website bei der ÖAW, hier der Link zu ihrem Research Gate Profil, sowie folgend der Link zur Webseite des IWF: https://www.oeaw.ac.at/iwf/

August 2025

Anna Spindlberger, Technologie Entwicklungsingenieurin für GaN Leistungstransistoren bei Infineon

Über mich und meine Arbeit

Mein Weg zum Physikstudium und meinem jetzigen Beruf war alles andere als geradlinig. Schon in der Hauptschule entdeckte ich meine Leidenschaft für Rätsel und Problemlösungen, insbesondere in Mathematikaufgaben. Darüber hinaus hatte ich die Gelegenheit, am 'Powergirls'-Programm (Link) teilzunehmen, das vom Land Oberösterreich initiiert wurde, um Mädchen für technische Berufe zu begeistern. Trotz dieser Erfahrungen entschied ich mich jedoch für ein musikalisches Oberstufen-Gymnasium, da ich mir als 14-Jährige nicht vorstellen konnte, eines von wenigen Mädchen an einer HTL zu sein. Zu diesem Zeitpunkt war ich noch unsicher, welche technische Sparte mich wirklich interessierte.

Die Physik bietet einen umfassenden Überblick über viele technische Teilgebiete, was mich besonders faszinierte, als ich mich in der Gymnasiumszeit intensiver mit dem Fach auseinandersetzte. Dies ermutigte mich, das Studium der Technischen Physik zu wählen, um meine Kenntnisse und Fähigkeiten in diesem Bereich zu vertiefen.

Zur Halbleiterphysik und dem Material Gallium Nitrid (GaN) habe ich über meine Master- bzw. Doktorarbeit gefunden. Es war faszinierend für mich den Halbleiter selbst herzustellen und mit verschiedensten Methoden zu charakterisieren – also auf Herz und Nieren zu prüfen :-)

Als Entwicklungsingenieurin für Leistungstransistoren auf Basis von GaN ist mein Aufgabengebiet vielfältig. Die Herstellung von Leistungstransistoren besteht aus mehr als 100 Einzelprozessen. Für jeden dieser Einzelprozesse gibt es Spezialist*innen mit denen ich eng zusammenarbeite um verschiedene Prozessblöcke (wie zum Beispiel die Epitaxie oder die Metallisierung) zu optimieren. Dabei ist es meine Aufgabe ein möglichst leistungsfähiges Produkt mit hoher Zuverlässigkeit zu entwickeln, wobei eine Balance mit den Herstellungskosten gefunden werden muss.

Was kann man für mehr Chancengleichheit in der Physik tun?

Chancengleichheit in der Physik beginnt in den frühen Kinderjahren. Es ist wichtig die Neugierde von Kindern für Naturwissenschaften zu wecken und ihnen zu zeigen, dass es eine Möglichkeit gibt die Welt um uns herum zu verstehen und zu beschreiben. Ein erster Schritt ist es die Fragen von Kindern ernst zu nehmen und sie experimentell auf eine Lösung kommen zu lassen. Dadurch werden Kinder ermutigt, ihre Fähigkeiten zu entdecken und zu erweitern.

Ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Chancengleichheit sind Gruppenarbeiten. Durch die Zusammenarbeit von Schüler*innen unterschiedlicher Geschlechter, sozialer Herkunft und Interessen können wir sicherstellen, dass alle Stimmen gehört werden und alle Perspektiven berücksichtigt werden. Dies hilft nicht nur, die Kommunikationsfähigkeiten zu verbessern, sondern auch, die Vielfalt der Ideen und Lösungen zu fördern.

Aber was arbeitet man eigentlich nachdem Frau Physik studiert hat?

Viele Menschen denken, dass Physiker*innen nur an Universitäten arbeiten. Aber die Wahrheit ist, dass es eine Vielzahl von Jobs gibt, die auf Physik basieren. Die Halbleiterphysik zum Beispiel ist die Grundlage für jede moderne Technologie. Von der Entwicklung von Smartphones bis hin zu medizinischen Geräten - Physik ist überall.

Die Vielfalt der Tätigkeitsbereiche und der Anwendungsfelder lässt sich am besten durch konkrete Rollenmodelle verdeutlichen. Es benötigt inspirierende Frauen und Mädchen mit MINT-Background die ihren Beruf mit Begeisterung vorstellen.

Durch diese Maßnahmen können wir Chancengleichheit in der Physik fördern und dazu beitragen, dass alle Schüler*innen und Student*innen ihr volles Potenzial entfalten.

Anna Spindlberger wird am 18.08.2025 beim 4th Women in Physics Career Symposium der gemeinsamen ÖPG-SPG Jahrestagung an der Universität Wien einen Career Talk halten. Mehr Infos dazu finden Sie hier.

Wenn Sie mehr über Anna Spindlberger und ihre Arbeit erfahren möchten, finden Sie hier den Link zu ihrem LinkedIn-Profil sowie hier ihren Beitrag beim Science Slam Österreich-Finale 2020 mit dem Titel "Gallium Nitrid: der Klugscheißer unter den Halbleitern“

September 2025

Bettina Anderl, Astrophysikerin und Leiterin von ESERO Austria

Über mich und meine Arbeit

Mein Name ist Bettina Anderl. Ich habe Astrophysik an der Universität Wien studiert und zusätzlich das Lehramtsstudium in Mathematik und Physik abgeschlossen. Nach einigen Jahren in der Forschung habe ich meine Dissertation abgebrochen, um mich meiner Familie und dem Unterrichten zu widmen.

Seit 2020 leite ich ESERO Austria (European Space Education Resource Office). In dieser Rolle verbinde ich Weltraumthemen mit schulischer Bildung und unterstütze Lehrer*innen durch praxisnahe Materialien, Fortbildungen und Projekte, die Begeisterung für Naturwissenschaften wecken.

Ich bin überzeugt: Weltraum inspiriert. Es ist ein faszinierender Zugang, um komplexe naturwissenschaftliche Inhalte verständlich, spannend und zukunftsorientiert zu vermitteln. Österreich ist in diesem Bereich sowohl in der Forschung als auch in der Industrie stark vertreten – ein Potenzial, das wir jungen Menschen zugänglich machen wollen.

Was kann man für mehr Chancengleichheit in der Physik tun?

Chancengleichheit ist mir ein großes Anliegen. Sie beginnt bei Sichtbarkeit, Sprache und Haltung – besonders im schulischen Umfeld. Es braucht klischeefreie Rollenbilder, vielfältige Vorbilder und einen frühen, niederschwelligen Zugang zu naturwissenschaftlichen Erfahrungen – unabhängig von Geschlecht, Herkunft oder sozialem Hintergrund.

Das bedeutet konkret:

• benachteiligte Gruppen gezielt fördern

• Karrierewege sichtbar machen

• Menschen aus dem MINT-Bereich vor den Vorhang holen

Ein Herzensprojekt in diesem Zusammenhang ist unsere Reihe „Space Careers“: In Kooperation mit Whatchado.com porträtieren wir Menschen aus Österreich, die in verschiedensten Bereichen der Raumfahrt tätig sind – darunter Weltraummedizin, -recht, -architektur und viele weitere spannende Felder, die oft nicht im Rampenlicht stehen.

Ich selbst habe im Studium gelegentlich Diskriminierung erlebt – zum Glück nicht oft und nicht an meinem Heimatinstitut der Astronomie. Dennoch: Es kam vor, dass Frauen systematisch schlechter bewertet wurden als Männer. Damit so etwas heute nicht mehr geschieht, braucht es ein starkes Bewusstsein – und Lehrende, die für Gleichstellung sensibilisiert sind.

Wenn Sie mehr über Bettina Anderl und ihre Arbeit erfahren möchten, finden Sie hier ein Video über ihre Arbeit bei ESERO Austria sowie hier den Link zu ihrem LinkedIn-Profil

Oktober 2025

Barbara Stadlober, Physikerin & Forschungsgruppenleiterin bei Joanneum Research

Über mich und meine Arbeit

Ich habe in den 80er und 90er Jahren Experimentalphysik an der Karl-Franzens-Universität in Graz studiert – meine Diplomarbeit war über das zu dieser Zeit sehr heiße Thema Hochtemperatursupraleiter und ich habe selbige mit phononischer Ramanstreuung untersucht. Diesem Thema bin ich auch während der Dissertation treu geblieben, aber nicht der KFU – ich bin nämlich zum Walther-Meissner-Institut nach Garching gegangen, um dort elektronische Ramanstreung and den HTC‘ s zu machen – das war eine spannende Zeit.

Nach der Promotion habe ich 6 Jahre bei Infineon Technologies gearbeitet (und in dieser Zeit auch 2 Kinder bekommen) – die Forschung hat mich aber nicht losgelassen und so habe ich eine gute Gelegenheit genutzt, um 2002 bei Joanneum Research eine Forschungsgruppe aufzubauen, die mittlerweile Hybrid Electronics and Patterning heißt und 25-28 Wissenschaftler umfasst. Wir beschäftigen uns mit gedruckter Elektronik und mit großflächiger Mikro- und Nanostrukturierung und mit allen Aspekten in diesen Themenbereichen von der Entwicklung neuer Materialien, Prozesse, Devices, bis zu Elektronik und Applikationen. Die Anwendungsnähe spielt dabei für uns eine große Rolle und wir freuen uns sehr, wenn unsere Forschungsergebnisse in der Realität ihren physischen Niederschlag finden, sei als Teil eines Produktes oder eines Prozessablaufs.

Was kann man für mehr Chancengleichheit in der Physik tun?

Wir haben eine sehr gute Stimmung in der Gruppe, und einen großen Mix sowohl in den Disziplinen (Physiker*innen, Chemiker*innen, Biolog*innen, Elektrotechniker*innen, Geolog*innen, Prozessingenieur*innen, …) als auch hinsichtlich Alter und Background. Mir ist es wichtig, dass jeder/jede das macht was er/sie möchte und was er/sie kann, ich halte nichts davon die Menschen über einen Kamm zu scheren – jeder/jede braucht die eigene Wohlfühlnische, dann ist er/sie auch produktiv. Das funktioniert bei einer hinreichend großen Gruppe wie meiner auch sehr gut – ich habe auch viele permanent angestellte Mitarbeitende, die schon seit mehreren Jahren am Institut sind. Aber natürlich auch Studierende. Für die Frauen ist es wichtig (bei uns auch für die Männer), dass es absolute Arbeitszeitflexibilität gibt – in meiner Gruppe sind schon viele Kinder „geboren“ worden – Karenzzeiten wirken sich entgegen der landläufigen Meinung – in keiner weise negativ auf wissenschaftliche Produktivität aus. Manchmal ist es wohl gut, das Hirn zu Hause auszulüften – Kinder stellen kluge Fragen. Ich habe mehrere Wissenschaftler*innen, die Teilzeit arbeiten (50-80%) und forschen, und das mit Freude und sehr gutem Output.

Eigene Erfahrungen mit Ungleichheiten hatte ich keine. Ich habe mir meine Vorgesetzen oder Betreuer aber auch genau ausgesucht und auch Karriere-Möglichkeiten abgelehnt, wenn mich die menschlichen Qualitäten nicht überzeugt hatten.

Wenn Sie mehr über Barbara Stadlober und ihre Arbeit erfahren möchten, finden Sie hier den Link zu ihrem Websiteprofil bei Joanneum Research, hier ihr LinkedIn-Profil, hier ihr ORCID-Profil sowie hier den Link zur Arbeitsgruppe, die sie leitet.

November 2025

Ursula Palfinger, Physikerin am Institut MATERIALS (Institut für Sensorik, Photonik und Fertigungstechnologien) der JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft

Über mich und meine Arbeit

Ich war schon als Kind daran interessiert, wie Dinge funktionieren. Meine Eltern haben mir zum Glück nur selten verboten, einen Videorekorder aufzuschrauben oder eine Computerdiskette auseinanderzuschneiden. Ich hatte eine inspirierende Physiklehrerin in der Schule, und in meinem Umfeld wurde nie in Frage gestellt, dass man als Frau einen technischen Weg einschlagen kann.

Nach der Matura habe ich an der Karl-Franzens-Universität Graz Physik (und nebenher ein bisschen Astronomie) studiert, wobei meine Leidenschaft immer im Experimentellen lag: Proben herstellen, Effekte sichtbar machen, Werte messen, Auswirkungen erforschen. Während meiner Diplomarbeit kam ich erstmals mit Mikro- und Nanostrukturierung in Kontakt. In meinem anschließenden Doktoratsstudium – betreut durch Ao. Prof. Dr. Joachim Krenn (Uni Graz) und Dr. Barbara Stadlober (JOANNEUM RESEARCH) – befasste ich mich mit neuen Methoden zur Herstellung feinster Strukturen für druckbare Elektronikbauteile und mit dem Wachstum organischer Halbleiter.

Seit knapp 25 Jahren bin ich nun bei JOANNEUM RESEARCH MATERIALS in Weiz in der Forschungsgruppe „Hybrid Electronics and Patterning“ als Physikerin und Projektleiterin tätig. Wir verwenden Mikro- und Nano-Prägeprozesse, um Oberflächen mit Strukturen auszustatten. Je nach Größe, Strukturart und Material ergeben sich dadurch veränderte Eigenschaften. Wasser kann beispielsweise sehr leicht oder gar nicht ablaufen, die Oberfläche kann durch eine Struktur wenig oder viel Strömungswiderstand haben, Licht streuen, reflektieren oder bündeln. Die Anwendungen sind vielfältig und finden sich in Beleuchtungselementen und Displays (Blendreduktion oder Gestaltung einer Abstrahlcharakteristik), in biomedizinischen Sensoren (optisches Auslesen oder mikrofluidischer Transport) oder auch in der Luftfahrt (Effizienz-Erhöhung und Treibstoff-Ersparnis).

Technisch liegt mein Hauptaufgabengebiet in der Replikation von Strukturen, die in vielen Fällen aufgrund ihrer Komplexität zunächst nur auf kleinen Flächen hergestellt werden können. Mithilfe von sogenannten Step&Repeat-Prägeverfahren werden diese auf industriell relevante Maßstäbe hochskaliert. Ich leite nationale und internationale Forschungs- und Industrieprojekte in diesem Themengebiet.

Weiters darf ich Mama von zwei tollen Jugendlichen sein, deren vielfältige Interessensgebiete kaum unterschiedlicher sein könnten. Als Eltern ist uns wichtig, sie darin zu bestärken, dass ihnen jedes Thema und jede spätere Berufsrichtung offensteht.

Was kann man für mehr Chancengleichheit in der Physik tun?

Chancengleichheit in naturwissenschaftlichen Berufen beginnt lange vor dem ersten Forschungsprojekt – nämlich dort, wo Kinder und Jugendliche die Welt entdecken, sich für Natur und Technik interessieren und in der Schule mit Physik und Chemie in Kontakt kommen. Meist unterliegen diese Fächer dem Vorurteil, kompliziert und trocken zu sein. Ich denke, Mädchen schreckt ein solcher Ruf eventuell eher ab als Jungen und schnell entsteht Resignation. Es braucht hier interessierte Eltern, inspirierende LehrerInnen, aber auch räumliche Voraussetzungen an den Schulen mit gut ausgestatteten Arbeitsplätzen, an denen SchülerInnen unter Anleitung selbständig arbeiten können. Viel Praxis und Erleben statt nur zusehen; notwendige Formeln nicht nur auswendig, sondern vor allem verstehen lernen. Technisches Interesse wird außerdem durch entsprechende Vorbilder und Austauschmöglichkeiten (Ferienprogramme, Workshops, Netzwerke) gefördert. In Studium und Beruf braucht es transparente Auswahlverfahren, eine gezielte Unterstützung junger Talente und eine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf, auch in höheren Karrierestufen. Das gilt für Frauen und Männer gleichermaßen.

Forschung lebt stark von Kommunikation und Austausch im Team. Wird Talente-Vielfalt als Motor gesehen und werden Menschen entsprechend ihrer Stärken eingesetzt, entsteht echter Drive. Die besten Ideen entstehen nicht dort, wo alle gleich denken, sondern dort, wo unterschiedliche Perspektiven konstruktiv aufeinandertreffen. Chancengleichheit ist also kein „Nice-to-have“, sondern ein echter Gewinn für die Physik und allgemein die Forschung und Entwicklung.

In unserer Forschungsgruppe – unter rein weiblicher Führung, was durchaus eine Ausnahme darstellt – wird dieses Prinzip wirklich gelebt und der Erfolg spricht für sich. Jedoch bin ich auch schon in wissenschaftlichen Symposien mit 150 Männern und außer mir vielleicht noch weiteren 5 Frauen gesessen, wo einem der niedrige Frauenanteil in höheren wissenschaftlichen Positionen wiederum sehr bewusst wird.

Frauen und Männer eignen sich definitiv gleichermaßen für naturwissenschaftlich-technische Ausbildungen und Berufe – mehr noch, sie ergänzen sich in Forscherteams hervorragend. Gerade in der Forschung lässt sich im Rahmen von Gleitzeit oder anderen flexiblen Arbeitszeitmodellen grundsätzlich eine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf erreichen. Leitungspositionen mit fachlichen und wirtschaftlichen Gestaltungsmöglichkeiten gehen allerdings immer noch oft mit All-inclusive-Verträgen, hohem Arbeitszeit-Commitment und Reisebereitschaft einher, was einer guten Balance zum Familienleben durchaus entgegenstehen kann. Hier wäre die Offenheit von wissenschaftlichen Instituten und Unternehmen für neue Modelle wie beispielsweise geteilte Führungspositionen wünschenswert.

Je höher der weibliche Anteil in technischen Ausbildungen und Berufsrichtungen ist, desto eher können wir hier gemeinsam für weitere Entwicklungen sorgen. Ich möchte junge Frauen mit Interesse auf jeden Fall ermutigen, diesen Weg einzuschlagen und die Zukunft mitzugestalten.

„Ich gehöre nicht zu denen, die an Wunder glauben, aber ich glaube an Neugier und Entschlossenheit.“ Marie Curie (Nobelpreisträgerin 1903 (Physik) und 1911 (Chemie))

Wenn Sie mehr über Ursula Palfinger und ihre Arbeit erfahren möchten, finden Sie hier den Link zu ihrem Websiteprofil bei Joanneum Research, hier ihr LinkedIn-Profil, hier einen Artikel ihrer Arbeit auf der Website des BMIMI sowie hier den Link zur Arbeitsgruppe, in der sie arbeitet.

Dezember 2025

Ira Morawetz, Doktorandin am Atominstitut der TU Wien und Gewinnerin des Berta-Karlik-Posterpreises 2025

Über mich und meine Arbeit

Meine Leidenschaft für Forschung und insbesondere für Physik begann bereits in der Oberstufe, wo ich das Glück hatte, von einem sehr motivierten und engagierten Physiklehrer unterrichtet zu werden, der für seine Schüler*innen eine Amateur-Astronomiegruppe organisierte. In dieser Gruppe konnte ich erste Einblicke in die experimentelle physikalische Forschung gewinnen, indem ich Helligkeitsmessungen von veränderlichen Sternen durchführte. Diese Erfahrung ließ mich das Fach lieben, sodass es für mich naheliegend war, Physik zu studieren. Ich schloss 2024 meinen Master an der TU Wien ab und promoviere derzeit im Bereich experimentelle Quantenmetrologie am Atominstitut der TU Wien in der Gruppe von Prof. Thorsten Schumm. Unser Ziel ist es, eine nukleare optische Uhr zu entwickeln, die als neues, ultrasensitives Werkzeug dienen kann, um Physik jenseits des Standardmodells zu messen. Im Gegensatz zu optischen Atomuhren basiert unser Uhrenübergang nicht auf einem elektronischen, sondern auf einem nuklearen Übergang. Konkret verwenden wir 229Th aufgrund seines einzigartig niedrig liegenden ersten isomeren Zustands.

Am meisten Freude bereitet mir an meiner Arbeit, jeden Tag neue Probleme zu lösen und mit meinem großartigen Team von Kolleginnen und Kollegen zusammenzuarbeiten.

Was kann man für mehr Chancengleichheit in der Physik tun?

Um gleiche Chancen für Frauen in der Physik und anderen MINT-Fächern zu schaffen, ist es entscheidend, positive weibliche Vorbilder zu haben. Dies kann dazu beitragen, die Naturwissenschaften zu einem weniger einschüchternden Umfeld für Mädchen zu machen. Darüber hinaus ist es wichtig, angehenden Physikerinnen zu zeigen, dass nicht nur außergewöhnlich talentierte Frauen eine Chance auf Erfolg in diesem Bereich haben. Nach meiner Erfahrung als relativ junge Forscherin beeinflussen diese Faktoren die Berufswahl von Frauen. Für Frauen, die bereits in diesem Bereich tätig sind, ist es wichtig, Netzwerke mit anderen Frauen zu haben, um sich gegenseitig zu unterstützen. Dies ist besonders hilfreich, wenn man keine unmittelbaren Kolleginnen hat.

Insgesamt denke ich, dass wir darauf hinarbeiten sollten, die Wissenschaften zu einem weniger unfreundlichen Umfeld für alle Menschen zu machen, die eine Familie gründen möchten. Nicht nur Frauen würden von weniger unsicheren Verträgen und instabilen Beschäftigungsbedingungen profitieren.

Ira Morawetz hat den diesjährigen ÖPG Berta-Karlik-Posterpreis für Nachwuchsphysikerinnen gewonnen. Wenn Sie mehr über sie und ihre Arbeit erfahren möchten, finden Sie hier den Link zur Arbeitsgruppe, in der sie arbeitet sowie hier den Link zur ihrem ORCID-Profil.